近視與散光矯治:手術適應症與限制

近視與散光的屈光矯治手術在全球廣泛應用,為部分患者提供減少或免除眼鏡與隱形眼鏡的可能,但是否適合須由專業評估決定。本文整理術前prescreening重點、角膜(cornea)與屈光(refractive)相關條件、常見procedure與麻醉(anesthesia)選項、潛在complications,以及術後recovery與followup的實務要點,協助讀者在諮詢眼科(ophthalmology)醫師前掌握必要資訊與合理期望。

本文僅供資訊參考,不能視為醫療建議。請諮詢合格的醫療專業人員,以取得個人化的指導與治療。

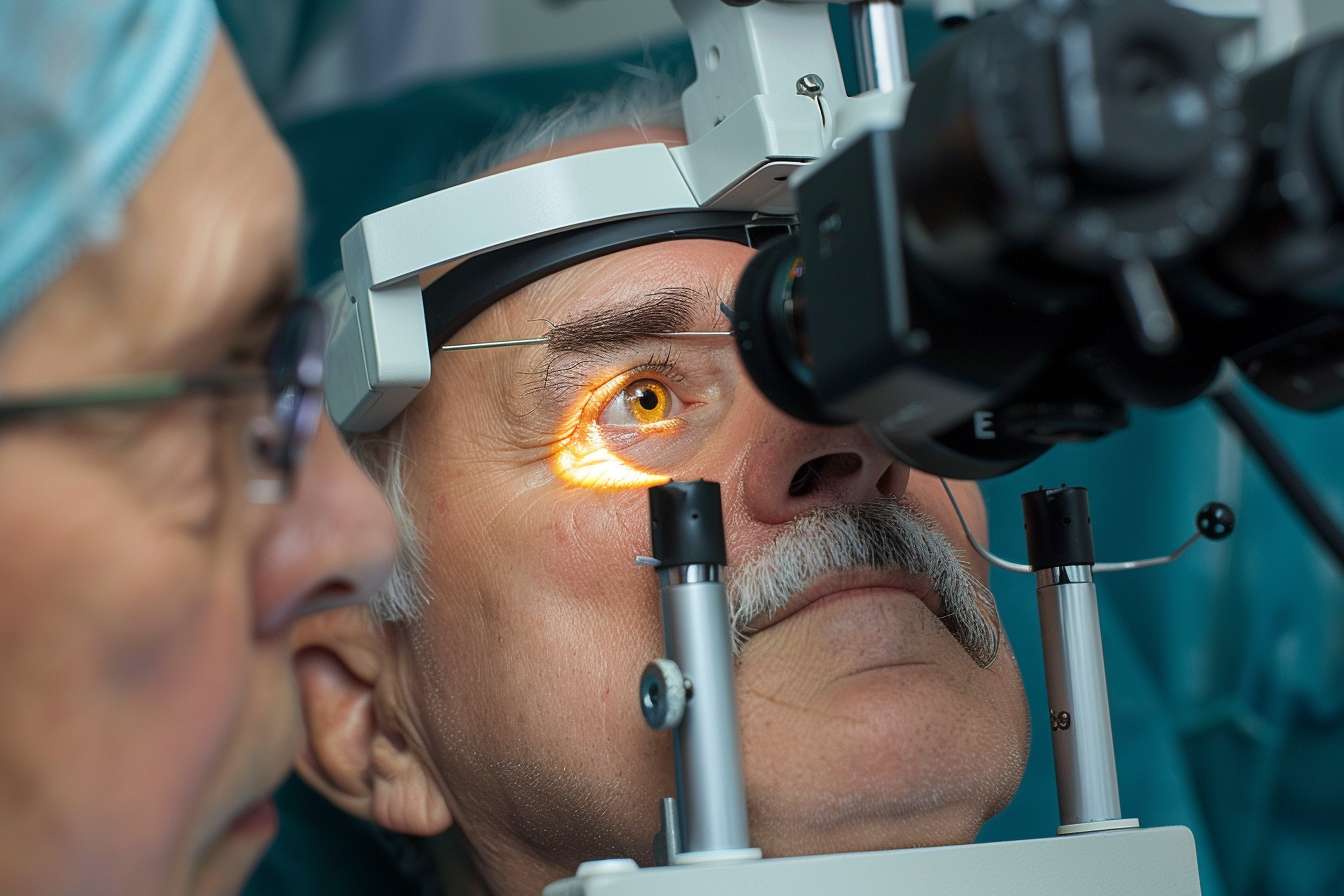

矯正近視(myopia)與散光的屈光手術旨在透過改變角膜或眼球的屈光狀態,改善裸眼視力(vision),減少對眼鏡或隱形眼鏡的依賴。雖然許多患者可以從中獲益,但適應症與風險需個別評估。術前充分的prescreening、對角膜(cornea)條件的了解、以及對不同procedure和anesthesia選項的認識,都是確保安全與達到預期outcomes的關鍵。以下分節說明常見的評估項目、手術方式、可能的併發症與術後追蹤安排,供有意接受檢查或手術者作為參考。

近視與散光的適應症與視力預期(vision, myopia)

手術適應症以度數是否穩定、患者年齡、以及日常視力需求為主要考量。通常要求成年且屈光度數在一段時間內穩定(多數醫師以一年為基準)。中低度近視與單純散光的患者,術後達到良好裸眼視力的機率較高;高度近視患者亦可接受治療,但需考慮角膜厚度、視網膜風險與術後可能的殘餘屈光不正。預期outcomes應以醫師評估結果為依據,並了解手術並非保證完全不需眼鏡。

角膜與屈光手術的考量(cornea, refractive)

角膜厚度與地形是決定能否進行角膜雷射(refractive)手術的關鍵。角膜過薄或存在圓錐角膜等異常,可能排除LASIK等涉及角膜瓣的procedure。術前會進行角膜地形圖、前房深度與角膜厚度測量,以評估生物力學安全性。對於角膜條件不佳的患者,醫師可能建議採用表面PRK或植入式晶體等替代方案。

術前篩檢(prescreening)與眼科評估(ophthalmology)

完整的prescreening包括視力測試、屈光度數測量、角膜地形圖、角膜厚度、淚液功能測試、眼壓與眼底檢查。醫師亦會評估全身性疾病與用藥歷史(如自體免疫或重度糖尿病),因為這些因素會影響癒合與感染風險。隱形眼鏡佩戴者需在檢查前暫停佩戴,以避免影響測量結果。術前的眼科(ophthalmology)評估能決定最合適的procedure並降低併發症風險。

手術程序與麻醉方式(procedure, anesthesia)

常見procedure包括LASIK、PRK與SMILE。LASIK製作角膜瓣後雷射矯正,復原速度較快;PRK則去除角膜上皮再進行雷射,適用於角膜較薄或需要保留角膜結構的情況;SMILE透過小切口取出透鏡組織以矯正近視與部分散光。麻醉通常採局部滴眼麻醉(anesthesia),手術中患者清醒但需配合固定視線。選擇何種procedure取決於屈光度數、角膜狀況與患者期望。

併發症與術後恢復(complications, recovery)

術後常見問題包括乾眼、夜間眩光或光暈、欠矯或過矯,以及角膜瓣或表層癒合問題。感染或角膜混濁為較嚴重但罕見的併發症。恢復期依procedure不同:LASIK視力通常在數日至數週內明顯改善;PRK的上皮癒合與視力穩定可能需要更長時間(數週至數月)。遵守藥物指示、避免揉眼與按時回診,有助於減少風險並促進recovery。

術後追蹤(followup)與長期效果(outcomes)

術後followup安排常見為術後1天、1週、1個月與3個月,必要時延長至半年或一年。追蹤包含視力測量、角膜狀態、眼壓與乾眼評估。長期outcomes受原始度數、角膜條件與個人癒合反應影響;少數患者可能出現度數回退或需進一步矯正。任何再治療的考量應建立在充足評估與風險說明後。

總結:近視與散光的屈光手術對部分患者可提供顯著的視力改善,但是否適合需透過完整的prescreening與眼科評估來判斷。了解角膜(cornea)與屈光狀態、不同procedure與anesthesia選擇、可能的complications,以及術後recovery與followup計畫,能協助患者與醫師共同做出合適的醫療決策。